- Accueil

- Blog

Blog

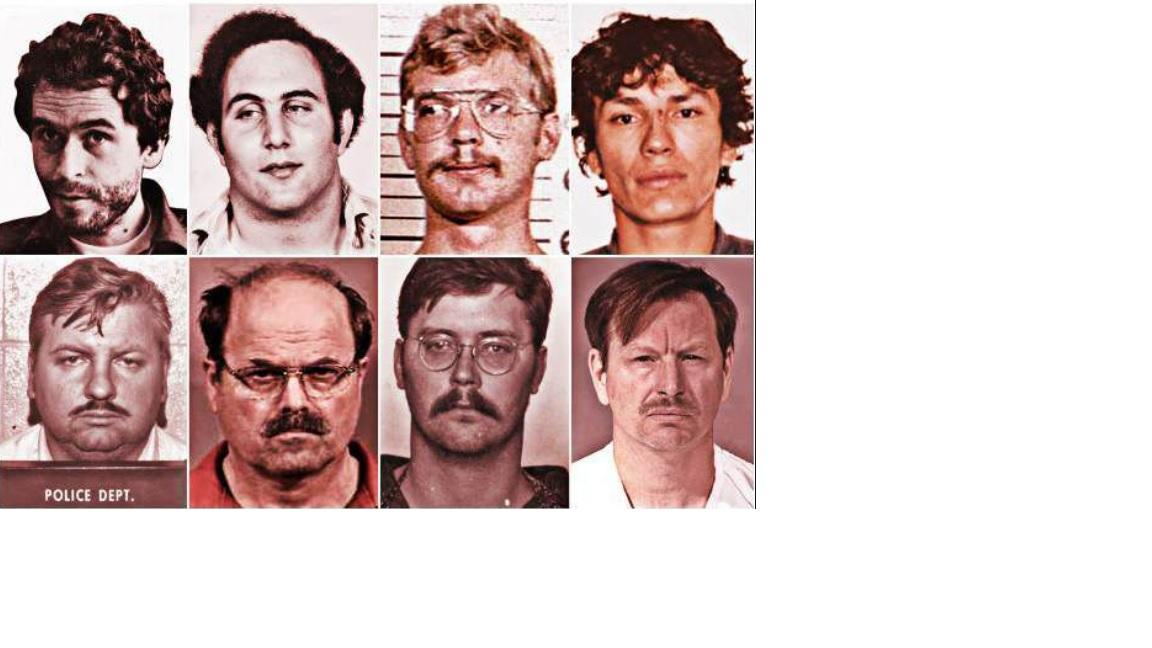

Analyse Comportementale et FBI

Le 09/07/2023

L’analyse comportementale trouve tout son intérêt opérationnel lors d’enquêtes criminelles. La structure développée par DS2C est adaptable pour profiler les suspects mais également pour la victimologie.

Aux Etats-Unis, pour ce qui concerne le FBI et son unité de Sciences Comportementales, les enquêtes sur les meurtres en série posent de nombreux problèmes. Cela va de la pression extérieure exercée par le public, les médias et la justice à la frustration ressentie par les enquêteurs qui ne parviennent pas à identifier l'auteur de l'infraction.

Dans la majorité des meurtres en série, il n'y a pas de lien entre l'auteur et les victimes. Cela diffère de la plupart des enquêtes sur les crimes violents où il existe un lien familial ou social entre l'auteur et la victime. Cette absence de lien entre l'auteur et la victime empêche les enquêtes de routine, qui commencent par la victime et ses relations connues avec son conjoint, ses amis, ses connaissances.

Evaluation de la scène de crime

L’analyse commence par la scène de crime car l’interaction entre l’auteur de l’infraction et la victime peut mettre en évidence un certain nombre de facteurs :

• L’approche de la victime,

• La nature de l’interaction,

• La nature de l’interaction sexuelle,

• Le choix du ou des arme(s),

• La manière dont la mort est survenue,

• La méthode d’élimination du corps.

Tous ces facteurs contribuent à déterminer l’expérience et les compétences du criminel.

Victimologie

Outre l'interaction entre la victime et l'agresseur, les facteurs de risque des victimes constituent un autre élément clé de l'enquête sur les homicides en série. Les niveaux de risque des victimes peuvent être définis comme la mesure dans laquelle la personnalité, le comportement, le mode de vie, les habitudes, les attributs physiques, le lieu, les circonstances, le jugement, la conscience de la sécurité et/ou d'autres facteurs personnels ont affecté la probabilité d'une victimisation criminelle.

Les niveaux de risque des victimes sont déterminés à l'aide d'informations sur la victimologie, qui comprennent :

• Le genre,

• L’âge,

• Les loisirs,

• Le statut matrimonial,

• Les anciennes relations intimes,

• Les antécédents judiciaires,

• Les antécédents en matière de consommation de drogue, d’alcool,

• Le type de domicile,

• Les relations avec le voisinage,

• Le taux de criminalité dans la communauté.

Les victimes peuvent être classées selon un degré de risque allant de bas à haut.

Une victime à bas risque est une personne qui généralement a une probabilité marginale de victimisation, selon les différents facteurs cités ci-dessus.

Une victime à risque modéré est une personne qui généralement a une probabilité de victimisation due à son comportement atypique selon que le risque situationnel était élevé au moment du crime.

Une victime a risque élevé est une personne qui généralement a une forte probabilité de victimisation. La victimologie peut aider à identifier comment le criminel choisit ses victimes, et son choix se fait selon 3 critères :

• La disponibilité : le lien entre le criminel et sa victime,

• La vulnérabilité : les situations et les circonstances dans la vie de la victime permettent au criminel de la choisir,

• La désirabilité : l’attractivité de la victime potentielle (dans les meurtres sexuels) ou qu’elle réponde aux besoins du criminel.

L'utilisation de l'analyse de la scène de crime et des informations relatives à la victimologie permet de déterminer si le criminel ciblait des victimes particulières ou s'il trouvait des victimes d'opportunité dans une zone de chasse. Les zones de chasse sont décrites comme des zones géographiques que le criminel identifie, qu'il connait et qu'il utilise ensuite pour attaquer les victimes potentielles qui y pénètrent.

Motivation

La motivation est déterminée par l'examen d'une combinaison d'éléments, notamment l'interaction entre la victime et l'agresseur, le choix de la victime et les preuves médico-légales. Bien que les tueurs qui partagent les mêmes motivations puissent présenter un certain nombre de traits similaires, les facteurs spécifiques ou la combinaison de ces facteurs diffèrent d'un tueur à l'autre. La raison de ces différences réside dans le comportement unique du tueur individuel, du choix des victimes, des moyens utilisés pour tuer et des inclinations du tueur.

Pour analyser correctement la motivation, les enquêteurs doivent examiner tous ces facteurs.

Liens entre les meurtres

Le lien entre les différents meurtres est essentiel à l'identification d'un tueur en série. Il est primordial d'identifier le premier meurtre ou la première tentative de meurtre d'une série. Comme pour tout autre comportement humain, la première fois qu'un événement est exécuté, les risques d'erreurs sont plus élevés.

La connexion entre différents meurtres se fait suivant les facteurs suivants :

• Un mode opératoire cohérent,

• Un choix similaire des victimes,

• Une approche commune des victimes,

• Des interactions physiques et/ou sexuelles similaires,

• L’utilisation d’armes similaires,

• Une cause de la mort similaire,

• Des résultats médico-légaux similaires,

• La location géographique des meurtres,

• La temporalité des faits.

Investigations

La recherche d'un tueur en série exige des enquêteurs qu'ils considèrent l'enquête comme un résumé des éléments suivants :

• La zone géographique : la zone où opère le tueur en série est-elle un environnement rural, suburbain ou urbain ? Le choix des victimes par le tueur en série limite-t-il la localisation des victimes potentielles ? En outre, la région est-elle majoritairement habitée par un seul groupe racial ou est-elle racialement mixte ? Cela peut indiquer la race de l'auteur de l'infraction car cela peut montrer la capacité de l'auteur à se déplacer librement dans une communauté sans être remarqué.

• Le type de la victime : le délinquant cible-t-il des victimes spécifiques ou utilise-t-il une "zone de chasse" et cible-t-il toute victime potentielle qui entre dans cette zone ? Y a-t-il d'autres facteurs que l'auteur de l'infraction cible spécifiquement (par exemple les prostituées) ?

• Moyens d'accès aux victimes : comment l'auteur de l'infraction entre-t-il en contact avec les victimes ? Le meurtrier entre-t-il dans une résidence pour attaquer les victimes, ramasse-t-il une prostituée dans la rue, ou utilise-t-il d'autres circonstances ? Chacun de ces scénarios exige des meurtriers qu'ils aient des capacités et des expériences différentes.

• Utilisation d'armes ou manière de mourir : le choix d'une arme par le meurtrier met-il en évidence des expériences antérieures ? Le mode de mort met-il également en évidence des expériences antérieures ? Le meurtrier est-il compétent avec l'arme ou le mode de mise à mort ? Tous ces facteurs peuvent révéler si l'auteur de l'infraction possède certains antécédents.

• Interactions avec la victime : les interactions physiques ou sexuelles avec les victimes révèlent-elles une inclination ou une expérience antérieure ? Certains comportements distincts peuvent indiquer que l'auteur de l'infraction a commis d'autres types de crimes.

• Lieu/manière de procéder à l'élimination du corps : le choix d'un lieu particulier pour l'élimination du corps peut refléter la familiarité de l'auteur de l'infraction avec la région. La manière dont le corps est jeté/positionné peut également refléter la nature de la relation entre l'auteur de l'infraction et la victime.

Comme dans d'autres interactions humaines, il existe des éléments uniques attribuables à chaque individu. Chacun des comportements ultérieurs des délinquants lors d'interactions violentes peut présenter des caractéristiques uniques. Tous ces facteurs doivent être identifiés et pris en compte. L'idée est d'utiliser les éléments identifiés dans un meurtre en série particulier comme source de pools de suspects potentiels. En divisant ces éléments en listes, puis en recoupant les différentes listes, il est possible de mettre en évidence des suspects potentiels.

Les éléments ne constituent pas une liste de contrôle dans laquelle les enquêteurs se contentent d'insérer un ou deux facteurs dans un modèle et ce modèle révèle un seul et unique auteur de crime. Au contraire, ils permettent de mesurer certains comportements des criminels sur la base d'une confluence d'éléments qui aboutissent à un ou plusieurs groupes de suspects potentiels.

Malgré les faiblesses de la classification organisée/désorganisée des tueurs en série, elle est utilisée pour les profils des meurtriers. Cette dichotomie a été testée sur 39 aspects de meurtres en série dérivés de 100 meurtres commis par 100 tueurs en série américains.

Les résultats n'ont pas révélé de sous-ensembles distincts de caractéristiques d'infractions reflétant la dichotomie. Ils ont mis en évidence un sous-ensemble de caractéristiques organisées typiques de la plupart des meurtres en série. Les caractéristiques désorganisées sont beaucoup plus rares et ne forment pas un type distinct.

Références :

Canter, D. V., Alison, L. J., Alison, E., & Wentink, N. (2004). The Organized/Disorganized Typology of Serial Murder: Myth or Model? Psychology, Public Policy, and Law, 10(3), 293–320. https://doi.org/10.1037/1076-8971.10.3.293

SerialMurder-PathwaysForInvestigations.pdf

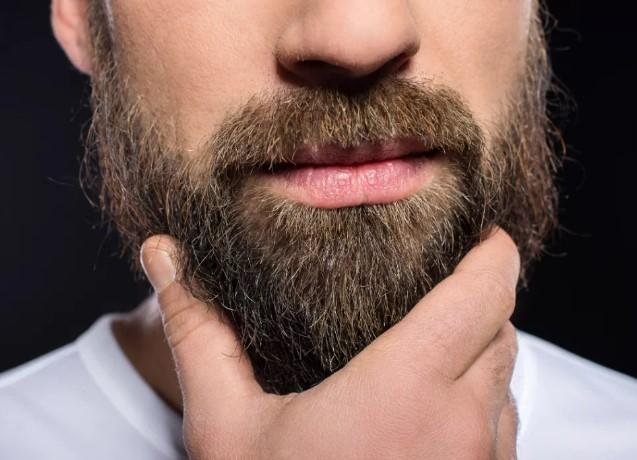

Pourquoi je me touche la barbe ?

Le 17/06/2023

Que se cache-t-il derrière la barbe ? Si je la caresse, la tire ou la gratte, qu’est-ce que ça veut bien dire ?

J’avais analysé les aspects sociaux et psycho évolutionnistes dans un précédent article consacré à cet attribut. En substance, pour ce qui est de son rôle social, la barbe est essentiellement un élément fort d’inclusion, c'est-à-dire du désir d’appartenance à un groupe, à une communauté (hippie, hipster, crossfit, religieuse…).

Si le groupe de référence auquel je souhaite appartenir et m’identifier se différencie des autres par le port de la barbe, je vais vouloir également la porter pour être reconnu et intégré à ce groupe dans lequel je me reconnais. Je vais personnifier ce groupe, j’en serai un digne représentant et mes valeurs seront alors visibles au premier coup d'œil.

Donc, si nous raisonnons par rapport à l’impact que nous souhaitons avoir auprès des autres, le port de la barbe est un indicateur fort et fiable d’appartenance.

Maintenant, la barbe cache une partie du visage et en particulier la bouche. La bouche est très importante pour communiquer des émotions, même si la personne ne parle pas. Elle s’étire, se crispe, ses lèvres rentrent dans la bouche, se mordillent, s’entrouvrent… Elle nous en dit long sur nos intentions.

Porter la barbe sert aussi à cacher des intentions que la personne n’assume pas réellement, ou qui ne veut pas les exprimer.

Par exemple, si une personne est timide mais physiquement athlétique, pour équilibrer son état d’esprit et ce que son corps renvoie comme image, la barbe peut être un bon moyen pour qu’elle se sente plus assurée.

A contrario, si une personne est a un caractère assertif mais physiquement frêle ou en surpoids, la barbe peut être un moyen pour se doter d’une image plus représentative de son caractère.

En psychologie évolutionniste, la barbe est un caractère sexuel secondaire qui joue un rôle majeur dans la compétition sexuelle (intra et inter).

“La sélection sexuelle est reconnue pour opérer principalement de deux façons. D’une part, avec la sélection intersexuelle, les femelles et les mâles cherchent le partenaire aux attributs les plus attirants. Cet attribut peut être physique (la queue du paon) ou comportemental (les danses nuptiales).

Et d’autre part, la sélection intrasexuelle qui favorise une compétition entre les individus de même sexe. Ce sont par exemple les mâles qui vont se battre entre eux pour l’obtention d’une femelle. C’est aussi les hiérarchies de dominance qui s’établissent chez plusieurs espèces et qui donnent un accès prioritaire aux individus du sexe opposé.”

Le port de la barbe est un outil d’aide pour améliorer, renforcer, la posture, l’assurance, le charisme.

Dans son livre "Evolution of human threat display organs" (1970), R. D. Guthrie a émis l'hypothèse que la barbe pouvait être utilisée pour intimider les rivaux masculins en augmentant la perception de la taille de la mâchoire et en renforçant les comportements agressifs. Des recherches ont révélé que les gens reconnaissent plus rapidement les expressions de colère sur un visage barbu que sur un visage rasé, mais qu'ils sont plus lents à reconnaître les expressions de bonheur ou de tristesse.

Les systèmes visuels humains ont évolué pour extraire des informations de l’environnement des informations pertinentes. En psycho évolutionniste, il est vital qu’un individu identifie très rapidement un ennemi potentiel. Logiquement, le visage, dans sa tâche de recherche visuelle au sein de la foule, est plus orienté à reconnaître la colère.

Dans 3 études (N = 419), des chercheurs ont testé si la pilosité faciale guidait l'attention dans la recherche visuelle et si elle influençait la vitesse de détection des expressions faciales de colère et de joie.

Dans la première étude, les participants étaient plus rapides à chercher, dans une foule rasée, à détecter des cibles barbues qu'à chercher dans une foule barbue et à détecter des cibles rasées.

Dans la seconde étude, les cibles étaient des visages en colère et des visages heureux présentés sur un fond neutre. La pilosité faciale des visages cibles a également été manipulée. Un effet de supériorité de la colère est apparu et a été renforcé par la présence d'une pilosité faciale, ce qui était dû à la détection plus lente de la joie sur les visages barbus.

Dans la troisième étude, les cibles étaient des visages heureux et en colère présentés sur des arrière-plans barbus ou rasés de près. La pilosité des visages de l'arrière-plan a également été systématiquement manipulée. Un effet significatif de supériorité de la colère a été révélé, bien qu'il n'ait pas été modéré par la pilosité faciale de la cible. Au contraire, l'effet de supériorité de la colère était plus important sur les visages rasés que sur les visages barbus.

L'ensemble des résultats suggère que la pilosité faciale influence la détection des expressions émotionnelles dans la recherche visuelle. Cependant, plutôt que de faciliter l'effet de supériorité de la colère en tant que système potentiel de détection des menaces, la pilosité faciale peut réduire la détection des visages heureux dans la foule.

La barbe joue un rôle important, mais nuancé, dans l'allocation de l'attention dédiée aux visages. Elle peut faciliter l'allocation de l'attention à une cible et ralentir la recherche visuelle lorsque les visages en arrière-plan sont barbus.

Les recherches actuelles présentent certaines limites importantes. Par exemple, un biais attentionnel peut se produire en faveur des stimuli émotionnels désagréables par rapport aux stimuli émotionnels agréables. La colère est une émotion à forte intensité négative qui vise à induire la soumission chez les autres, alors que le bonheur est une émotion à forte intensité positive, mais prosociale. Les effets de la barbe sur les taux de détection des expressions faciales menaçantes par rapport aux expressions prosociales peuvent refléter un biais attentionnel envers les stimuli désagréables.

Maintenant, abordons ce que la triturer veut dire, en tirer les poils, la caresser ou poser simplement sa main dessus.

Tout d’abord, la zone de contact est importante quant à la signification. Elle peut avoir un rapport avec un problème connu ou à résoudre (zone de la moustache), nous pouvons nous sentir concerné par les informations qui nous sont communiquées (zone de la joue, de la mâchoire), nous pouvons également nous sentir flattés (zone du menton) voir être tout à fait satisfait (zone sous la mâchoire).

Mais un geste d’auto-contact est avant tout un moyen pour rééquilibrer notre psyché, ce sont des gestes “contraphobiques”, ils nous aident à gérer notre stress.

Pour un profil psychologique du type “dominant” dont la préoccupation principale est le résultat, se gratter la barbe permettrait la réflexion pour une éventuelle riposte.

Pour un profil orienté vers la communication, ce geste permettrait de susciter l’imagination, la création.

Pour un profil plus analytique, ce serait un moyen de comprendre ce qui est dit.

Enfin, pour un profil plus relationnel, dont la préoccupation est l’équilibre avec les autres, ce serait un moyen de gérer le stress.

Le plus souvent, ce sont des micros-caresses que nous faisons sur la barbe (66%), puis loin derrière les micro-tractions (16%) et les micros-fixations (13%).

Concernant les micros-tractions, selon JP Brechon (synergologue) : “ce comportement serait un toc nommé la trichotillomanie et intéresse les profanes comme les scientifiques. Ce toc dont les causes sont peu connues viendrait de traumatismes provoquant des angoisses à répétitions mais la cause la plus certaine serait le stress d’où l’expression populaire (« avoir envie de s’arracher les cheveux ») mais l’angoisse et l’ennui peuvent également causer ce comportement. Ce n’est donc pas tout à fait un trouble obsessionnel compulsif mais plutôt un comportement procurant du plaisir, activant le circuit de la récompense dans le cortex préfrontal.”

Concernant les micros-fixations, “aucune référence scientifique nous permet d’expliquer, à ce stade, pourquoi les sujets fixent leurs mains sur leurs visages. Seules les associations d’items et le sens de l’observation nous permettent de déterminer que la plupart des sujets sont soit en attente de quelque chose lorsqu’ils sont émetteurs silencieux, soit ils lancent « un pavé dans la mare » afin de voir qu’elle sera la réaction de leur interlocuteur, soit ils réfléchissent à un sujet et attendent la fin de leur réflexion avant de parler.”

Enfin, la micro-caresse est le geste qui est le plus souvent effectué sur la barbe. Elle permettrait de se calmer, de se recentrer sur la conversation.

Vous ne regarderez plus un barbu de la même façon maintenant et tout un tas de questions émergeront !

Réf. :

Dixson, B.J.W., Spiers, T., Miller, P.A. et al. Facial hair may slow detection of happy facial expressions in the face in the crowd paradigm. Sci Rep 12, 5911 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-09397-1

Craig, B. M., Nelson, N. L., & Dixson, B. J. W. (2019). Sexual Selection, Agonistic Signaling, and the Effect of Beards on Recognition of Men’s Anger Displays. Psychological Science, 30(5), 728–738. https://doi.org/10.1177/0956797619834876

Le 30/05/2023

Baby Shower

En Amérique (du Sud et du Nord) et en Angleterre (ça arrive en France), il est commun que la future maman organise une « baby shower » autour du 7ème ou 8ème mois de grossesse pour célébrer la future naissance. C’est là une bien belle occasion d’offrir des cadeaux à la mère et au futur bébé.

La famille est donc ici réunie avec les amis, tous bien apprêtés et fins prêts pour la célébration. Le père est en veste bleue, la future maman est facilement reconnaissable avec son ventre bien rond et en background un homme en chemise rouge. Un ami de la famille je présume. A la gauche du mari, un homme avec une mallette (information capitale).

L’homme en chemise rouge met sa main droite devant sa bouche (40 sec) au moment où le mari, en veste bleue donc, dit qu’il a la preuve que ce n’est pas de 4 mois que sa femme est enceinte mais de 6 mois (on se trompe de 2 mois, ça peut arriver).

La main droite symbolise la relation que nous avons avec le monde extérieur et le geste de la porter devant sa bouche illustre l’idée qu’il vaut mieux se taire. L’homme s’empêche de parler, de réagir.

Le mari annonce à sa femme que se n’est pas possible qu’il soit le père, à cause de ces 2 mois d’erreur. Ce même homme en rouge se gratte la gorge (51 sec) lorsque la femme enceinte se lève pour dire à son mari de rester calme et tranquille. Son mari le lui confirme, qu’il est calme et tranquille.

Toujours de la main droite, le geste de la porter à sa gorge symbolise l’envie d’en parler mais que certaines difficultés, liées à l’environnement bien sûr et à la situation, limitent la communication. Peut-être serait-ce de bon ton de ne vraiment rien dire, isn’t it ?

L’homme en chemise rouge passe sa main sur son front et sa tête (1 min. 2 sec) quand l’avocat du mari montre l’ordinateur avec la vidéo de la femme enceinte et de son amant : l’homme en rouge. Le geste de la résignation, du dépit, du « comment vais-je m’en sortir ? ».

Il se pince enfin la gorge quand le mari évoque la vidéo de son meilleur ami et la trahison qui dure depuis des années. Clairement, il n’y a rien que l’« ami de longue date » ne puisse dire qui ne l’enfoncerait davantage !

Intéressant non ?

Lien vers la vidéo :

https://twitter.com/Youridefou/status/1662912254059192322?s=20

Savoir détecter le mensonge ou rechercher la vérité ?

Le 15/04/2023

Détecter le mensonge ? Une fumisterie !

Vous pouvez lire beaucoup de choses sur la possibilité de détecter les mensonges. Il y a de tout et surtout du n’importe quoi. Cela va de repérer un menteur en regardant sa bouche, le menteur à tendance à toucher son corps, faites attention à son regard, repérer un menteur à sa respiration… Toutes ces idées ne vous aideront pas à dépasser la limite du hasard (50%) pour savoir si celui ou celle qui vous fait face vous ment.

Lorsque nous sommes en situation d’interaction et que nous évoquons un souvenir, nous faisons appel à notre mémoire. La mémoire nécessite que nous ayons encodé un fait avec tout ce qu’il comporte en termes d’émotions, de couleurs, de symboles… Une fois l’encodage effectué, nous le stockons afin de pouvoir le récupérer si besoin. Notez que nous interprétons pas nécessairement un fait, un événement, une chose, de la même façon qu’une autre personne parce que nous avons chacun notre vécu et notre histoire. C’est cette dimension personnelle qui donnera sa spécificité à notre souvenir. A chaque fois que nous nous remémorons ce souvenir, et le temps s’y ajoutant, notre souvenir se déforme.

De plus, nous ne pouvons traiter en temps normal que 7 informations simultanées en moyenne. Plus les tâches se complexifient et que nous n’y sommes pas préparés, moins il sera aisé de les réaliser simultanément.

Mentir répond à 6 exigences selon Vrij :

- Il faut engager des ressources cognitives importantes puisqu’il est question de réfléchir, d’être attentif, de s’ajuster, de penser et encore d’analyser. Cela demande énormément d’énergie, d’attention et de concentration.

- Le menteur doit aussi savoir se contrôler pour ne point trop en dire et paraître crédible. Il part du postulat que sa culpabilité est visible.

- Mais il doit également surveiller le feedback que lui envoie celui à qui il ment, et donc observer et analyser la gestuelle de l’autre, les questions qu’il lui pose et évaluer en permanence si l’autre tombe dans le panneau ou pas.

- Mentir sur quelque chose veut aussi dire qu’il va falloir s’en souvenir, encoder le mensonge et le stocker pour pouvoir le rappeler si nécessaire.

- Le menteur va nécessairement utiliser la vérité pour la distordre, la modifier pour qu’elle lui soit profitable.

- Enfin, lorsque le mensonge est engageant, qu'il y a un risque de sanctions, arranger la vérité pour produire un mensonge va s’avérer être une tâche très complexe ("Paraverbal indicators of deception : a meta-analytic synthesis", Sporer & Schwandt, 2006, Applied Cognitive Psychology).

Nous mentons tous pour des objectifs bien différents, l’enfant pour dire qu’il n’a pas volé un jouet, l’adolescent lorsqu’il dit qu’il a fait ses devoirs, l’adulte pour jurer qu’il ne trompe pas sa femme ou qu’il n’entretient pas de relation inapropriée avec son assistant(e).

Mais nous pouvons avoir les mêmes motivations, le plaisir de duper l’autre, la culpabilité ou la peur d’être confondu. Ekman recense 9 motivations à mentir comme par exemple échapper à une sanction, obtenir une récompense, se prémunir d’une atteinte physique, exercer un pouvoir sur l’autre, obtenir une reconnaissance de l’autre…

Chaque état émotionnel a des conséquences sur le corps et sur la production des mots, la façon de les articuler, la tonalité…

Si j’ai plaisir à mentir, j’aurais certainement des marqueurs gestuels associés à la joie avec une élévation de la voix, une accélération de mon discours et je ferai davantage de gestes illustrant mon discours.

Si je ressent de la culpabilité, de la honte, je regarderai moins dans les yeux, je ferai moins de mouvements de la tête, moins de gestes illustrateurs. Mon discours sera aussi plus lent, je ferai plus de sourires d’embarra, je pourrais détourner le regard sur certains mots, ma voix sera plus basse et vous pourriez observer des expressions de tristesse.

Cependant, plus l’enjeu est important, les conséquences contraignantes et impactantes, s’il y a un risque important de sanctions, plus il y aura de risques d’être confondu.

Toutes les stratégies que vous entendez sur “comment détecter le mensonge” ne sont rien si vous n’avez pas en tête l’erreur d’Othello. Il s’agit d’un ensemble de biais qui annihilent votre objectivité et vous conduisent à interpréter des indices comme étant en lien direct avec le mensonge alors qu’ils sont générés pour d’autres raisons (Ekman, 1986 ; “le mensonge”, Elissalde, Tomas, Delmas, Raffin - Dunod). Vous êtes persuadés que l’autre est un menteur alors quoiqu’il dise, vous n’entendrez pas ses arguments et vous ne serez pas objectifs. Alors vous observerez une hausse de la tonalité de la voix, un discours plus rapide, une voix plus lourde, d'avantages d’erreurs de discours, l’usage d’un style indirect et des marqueurs gestuels de peur et pourtant, la personne - sous stress - dira la vérité !

Créer une surcharge cognitive !

Il n’y a pas 36 solutions pour être au-dessus du seuil du hasard pour identifier un mensonge.

Globalement, il est nécessaire de faire parler le menteur afin qu’il produise le plus de détails possible et provoquer une surcharge cognitive. Vous pouvez même lui demander de raconter à nouveau les faits mais en partant de la fin. Voyez s’il s’associe à son discours avec des gestes qui illustrent ses propos, s’il dit que l’agresseur se trouvait dans son dos, alors il pointera derrière lui ou se retournera, c'est ce que fait une personne qui dit la vérité. Ses gestes seront en adéquation avec ses mots. Vous pouvez également faire attention aux clignements de ses paupières. Le menteur qui se concentre et produit son mensonge arrête de cligner des yeux jusqu’à ce qu’il ait fini son propos. S’ensuit une décharge cognitive où vous verrez ses paupières battre plus qu’à son habitude ("Blinking during and after lying", Leal & Vrij,2008, Journal of Nonverbal behavior).

A vous d'observer !

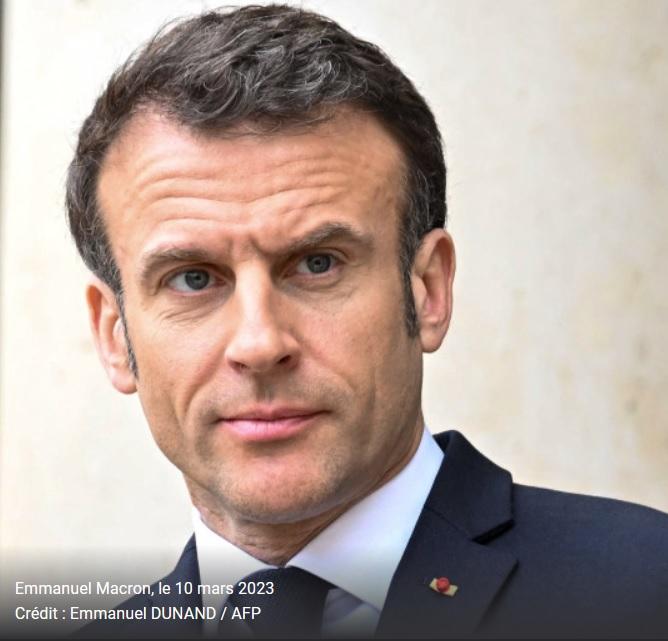

Emmanuel Macron : Manager de la République

Le 28/03/2023

"Discret depuis le début de l'examen puis de l'adoption de la réforme des retraites par le Parlement, Emmanuel Macron s'est exprimé mercredi (22 mars) à 13 heures à la télévision. En pleine crise politique alors que l'opinion manifeste son mécontentement dans la France entière, le gouvernement d'Élisabeth Borne a évité la censure de neuf voix lundi 20 mars, à l'Assemblée nationale, après avoir fait usage de l'article 49-3 de la Constitution." - Le Point, Théo Sauvignet.

C'est dans ce contexte que j'ai souhaité analyser la communication non verbale d'Emmanuel Macron, sous le prisme de la posture. Il est un Président de la République dont le comportement tranche véritablement avec les précédents.

Emmanuel Macron est-il Président avec toute la symbolique que cela suppose ou agit-il plutôt comme un Manager ?

“C’est la première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3”

Le Président de la République est dans l’analyse, sa main gauche qui exprime normalement la spontanéité est retenue par sa main droite qui met à distance parce que l'instant nécessite beaucoup de ressources cognitives.

Comme on pouvait s’y attendre, les journalistes entrent dans le vif du sujet dès le début… Ainsi, sa langue sort très rapidement vers le bas pour y rentrer ensuite, il n’en pense pas moins mais il ne le dira pas, puis sa bouche se ferme en huître retenant ses non-dits. Emmanuel Macron est concentré, ses fentes palpébrales sont hautes, kl connaît son texte, il l'incarne.

Sur cette première minute trente cinq, il est intéressant de remarquer le sens donné aux mains du Président lorsqu’il évoque l’ordre chronologique. Elles passent de la gauche vers la droite, comme on écrit naturellement de la gauche vers la droite. Logique, encore faut-il l’avoir en tête. Ce n'est pas un geste réalisé pour imposer ou qui symboliserait une autre valeur que celle du temps.

A 2 minutes et 10 secondes, Julian Brugier souhaite faire réagir Emmanuel Macron sur les propos qu’il a tenu concernant la légitimité de la foule. Le visage du Président se fait alors dissymétrique, son hémi visage droit est ouvert, non contracté, son sourcil est tout à fait horizontal, l'œil bien ouvert, un simple rictus à la commissure des lèvres.

Son hémi visage gauche est lui contracté, le sourcil baissé à cause du front plissé (de contrariété, de colère ?), l'œil est plus petit avec la fente palpébrale très haute et ce même rictus qui va dans le sens de l’agacement.

“Merci de me permettre de clarifier cela” (2 min. 21)

Emmanuel Macron l’assène avec les paumes de ses mains jointes à l’horizontal, dans un mouvement de haut en bas. Il se met à la hauteur des autres avec une nécessité de trancher, de décider.

“Ce ne sont pas des propos qui sont à même d’apaiser” - “pardon, mais ce sont des propos qui clarifient”

Et effectivement, le Président confirme son statut et renforce sa position en frappant la table de la paume de sa main droite. Il est temps de siffler la fin de la récréation et de reposer le cadre.

Émotion de colère et de surprise lorsqu’Emmanuel Macron dit, menton et bouche bas, qu’il n’a pas plaisir à faire cette réforme et qu’il aurait pu faire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire de balayer la poussière sous le tapis.

“Dans les années 2030 il y aura 20 millions de retraités” assène Emmanuel Macron avec une langue de vipère comme confirmation de l’évidence. C’est une démonstration qu’il souhaite faire, c’est mettre le doigt sur un constat que tout le monde devrait avoir (4 min. 53).

Son bras gauche qui prend appui sur la table n’est pas là pour contribuer à la gestion de son stress, mais il est là pour “agrandir” le Président comme le font tous les animaux face à un danger. Et ce danger, la foule des manifestants, est incarné par Julian Brugier.

“Et il y a les blocages” (11 min. 06)

Les deux mains du Président viennent, paumes face à face, frapper la table dans un geste à nouveau tranchant, encore une fois pour faire montre de l’autorité à rétablir.

Ce faisant, sa montre cogne aussi la table produisant un bruit désagréable qui surprend son émetteur et le perturbe, le déconcentre dans sa démonstration. Alors pour ne pas que cela se renouvelle, il décide de la retirer en toute discrétion afin de rester dans sa dynamique d’échange (pas plus de polémique).

“On vous entend sur les intentions…” - “ce ne sont pas des intentions, ce sont des engagements” (20 min. 44)

Ses bras sont largement déployés pour occuper l’espace, pour prendre de l’envergure face à un journaliste qui vient de minimiser sa démonstration. Le Président se fait plus grand pour impressionner, il regarde son interlocuteur droit dans les yeux avec en plus une bouche en huître pour bien signifier qu’il vaut mieux qu’il se taise pour ne pas se faire plus autoritaire encore.

“Pourquoi ces réussites ?” (27 min. 57)

Emmanuel Macron toise gentiment Julian Brugier avec un sourire de satisfaction, voire cynique, son bras gauche se soulève subrepticement pour inconsciemment souligner, pour mettre en exergue et renforcer ce constat de réussite.

Lors de cette interview, c’est donc un Président de la République qui incarnait l’autorité que nous avons vu, une des facettes de son statut, comme le fait un manager avec son équipe lorsqu’il y a nécessité de décider.

Lien vers la vidéo : Retraites : l'interview exclusive d'Emmanuel Macron sur TF1 - REPLAY - YouTube

La mimésis vocale comme stratégie comportementale

Le 01/03/2023

Définir ce qu’est une stratégie comportementale

Les stratégies comportementales (…) regroupent l’ensemble des comportements observables utilisés par l’espèce pour s’adapter aux conditions d’un environnement afin d’assurer sa survie et sa reproduction. Cette définition réfère à celle des principes d’adaptation et d’évolution tels qu’observés, documentés et décrits par Darwin et se rattache également à la biologie comportementale.

Les stratégies comportementales humaines deviennent psychosociales lorsqu’elles sont plus spécifiques à leur induction par la société. L’espèce humaine est adaptée à son environnement social et y développe des comportements pour s’y adapter et y survivre en interaction avec les autres individus et en fonction des concepts et mécanismes en place dans cet environnement.

Lorsque nous sommes confrontés à des demandes intenses, tant sur le plan physique que psychologique, nous devons y répondre par des stratégies comportementales et cognitives qui nous impliquent, en nous confrontant à la situation ou en la fuyant. Ces stratégies répondent donc à un besoin et ont des objectifs différents selon la nécessité et les individus.

L’objectif peut être l’inclusion dans un groupe, la recherche de reconnaissance, le besoin d’opulence, la séduction… et les moyens mis en œuvre peuvent être cognitifs ou gestuels.

Plus globalement, dans toute interaction avec un ou des autres individus, il y a un dialogue vocal qui se crée dans notre tête qui va nous permettre d’intégrer les informations liées à l’environnement et à la personne, de les interpréter et de réaliser le passage à l’acte.

Ce dialogue vocal est appelé la mimésis vocale, elle fait partie intégrante du discours et concerne chacun d’entre nous. Nous entendons tous des voix dans notre tête et ce n’est pas pathologique pour autant que nous ne perdions pas pieds avec la réalité. « Dans le concert des voix orchestrées dans le langage (Perrin 2006) d’où émane le sens, les voix que tout énoncé rencontre inévitablement dans son processus de production ne sont pas que des métaphores des discours autres, ces voix ont également une consistance matérielle » (Barkat-Defradas, Dufour, 2007). C’est ce que Demers (2003) appelle la « voix sociale. » Elle a comme caractéristiques la voix physiologique en tant que tel, mais aussi la hauteur de voix, la modulation, l’intensité, le timbre et chacun de ces éléments apportent des informations quant au genre, à l’appartenance sociale, à la culture, l’origine géographique… la voix constitue notre identité sociale et identifie notre endogroupe.

Quel rapport avec une quelconque stratégie ?

Avec un dialogue vocal, être conscient de cette mimésis vocale intérieure nous permet de moduler notre voix, notre façon de parler, notre façon d’être tel que nous voulons être perçus, reconnus.

Une mère interagit avec son bébé, ses enfants, en adoptant une voix enfantine, maternelle. Un parent va recadrer son enfant en prenant une voix affirmée, sèche, lorsqu’on veut amadouer l’autre... Ainsi, nous adoptons certains éléments phoniques marqués à des fins de soumission, de dominance ou de marquage identitaire.

Quelques exemples de stratégies comportementales vocales ?

L’imitation est un bon exemple de mimésis vocale dans la mesure où l’imitateur intègre toutes les caractéristiques de la personne qu’il souhaite imiter. Il se crée alors un dialogue intérieur en amont de l’imitation proprement dite. Dans cette production parodique, il est facile de discerner les deux voix différentes.

L’échoïsation ou convergence vocale qui correspond à l’alignement progressif des éléments vocaux au cours d’une conversation (théorie d’accommodation communicative, Giles & Coupland 1991). « Dans une étude s’intéressant à ce phénomène au niveau segmental (consonnes et voyelles) et supra-segmental (prosodie et intonation), Pardo (2006) observe que la similarité phonétique augmente au fur et à mesure du déroulement des interactions. » Cet effet s’observe également dans un groupe ou, plus ou moins consciemment, une et/ou plusieurs personnes vont adapter leur façon de parler en fonction de celle du groupe dominant à des fins d’inclusion (Labov, 1966). « La parole du locuteur socialement inférieur va s’adapter à celle du locuteur socialement supérieur » (Gregory et al. 2001 : 39). J’ai, à titre personnel, très souvent constaté ce phénomène à l’école (collège, lycée), où certaines personnes désireuses d’appartenir à un clan plus affirmé, se sont mises à parler de la même façon, c’est-à-dire avec un accent de banlieue qu’ils n’avaient évidemment pas à l’origine.

« En 1992, Smith a mis en évidence que les femmes japonaises en position d’autorité troquent leur voix naturelle pour une voix sociale claquée sur le modèle masculin. »

Quelles en sont les limites ?

L’effet négatif est la limitation de la créativité, de l’innovation et de la diversité. Cette stratégie peut renforcer les écarts (rétroaction positive en cybernétique).

Sources :

IRASD / SSARI « Institut de recherche en architecture de société durable / Sustainable Society Architecture Research Institute (wordpress.com)

Smith, J. S. – 1992, « women in charge: politeness and directives in the speech of Japanese women”, Language and Society, vol. 21, 59-82.

M. Barkat-Defradas, F. Dufour – 2007, “la mimésis vocale : un phénomène dialogique ? », Cahiers de praxématique [En ligne], 49, document 2 – DOI : 10.4000/praxématique.934

Pourquoi le passage à l'acte délictueux ?

Le 21/02/2023

"L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire." Henri Bergson, philosophe français (1859-1941).

Les statistiques de l’insécurité et de la délinquance en France pour 2022 (vs 2021) viennent d’être publiées, et elles ne sont pas bonnes (source : Insécurité et délinquance : les premiers chiffres 2022 | vie-publique.fr) :

- Coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus : +15%

- Vols sans violence contre des personnes : +14%

- Usage de stupéfiants : +13%

- Violences sexuelles : +11%

J’ai précédemment abordé l’importance de l’environnement et de l’éducation parentale. La préoccupation parentale n’est jamais mise sur le devant de la scène depuis Dolto et son “enfant est un sujet à part entière.” Malheureusement, les parents post 1968 ont gardé ce qui les arrangeait dans la théorie novatrice de Dolto. Ils ont omis la partie “l’enfant est un être en construction, mais qui ne peut pas se développer sans l’éducation des adultes - donc sans leur autorité” mais ont gardé la partie “enfant roi.”

Ce qui vaut pour les parents post 1968 vaut également pour les familles qui ont un fonctionnement de type clanique. “Le projet parental a une importance majeure pour la construction du destin d’un enfant. Il passe par une attention prêtée aux devoirs et aux résultats scolaires même si les parents n’ont pas pu faire d’étude (Rapport Dr M. Berger, 2021).” Ce défaut éducatif va avoir des conséquences importantes sur le développement psychologique de l’enfant. Absence d’empathie, construction d’un monde où il se voit omnipotent, pauvreté imaginaire, insensibilité, impulsivité, absence de sens critique.

Dans l’analyse comportementale, cet aspect environnemental est très important à analyser parce que c’est dans la petite enfance que se construit le faux-self (faux-soi). Selon D. Winnicott, le vrai self désigne l’image que le sujet se fait de lui-même et qui correspond effectivement à ce qu’il est et perçoit à travers une réaction adaptée.

Le faux-self désigne une instance psychologique et comportementale qui se sont constituées pour s’adapter à une situation plus ou moins contraignante. L’image de soi est alors défensive et fonction des réactions inadaptées de l’environnement.

Observer un groupe d’individus c’est prendre de la hauteur sur la situation, sur les interactions mais sans faire de focus sur une seule personne.

Axer son observation sur une personne serait une erreur car l’acte intentionnel n’est qu’une partie du comportement, ce n’est pas la cause. Il est donc nécessaire d’analyser l’environnement, le contexte pour apprendre à prévoir les comportements sur la base des informations que fournit le contexte et non pas seulement à partir de l’intention inférée des individus. C’est ce que fait d’ailleurs, de façon inconsciente, chaque membre d’un même groupe d’individus. Il analyse l’interaction au regard des règles sociales induites de ce même groupe de façon à prévoir à très court terme le prochain mouvement, la prochaine parole, le prochain geste, la prochaine réaction…

Une interaction ne se résume pas à un échange d’actions et de réactions entre deux ou plusieurs personnes, c’est aussi un moment d’échange de règles sociales et chacun vient avec les règles qu’il a apprises, avec toutes les différences que cela induit également (culturelles, statut socio-économique, familiales…). Ce moment d’échange revêt un aspect subliminal et seule l’information de faits nouveaux fait l’objet d’un processus autoréflexif.

Si nous identifions les conditions du passage à l’acte en général et criminel en particulier, il est alors possible de recenser les faisceaux d’éléments qui doivent nous alerter sur la probabilité d’un passage à l’acte délictueux.

Le passage à l’acte est la partie visible de l'iceberg de par sa soudaineté. C'est un long cheminement quotidien, souvent inconscient du criminel, et d’une conjonction de circonstances qui, mises bout à bout, aboutissent à un acte délictuel. « Le crime est la réponse d’une personnalité à une situation ». Égocentrisme, labilité, agressivité, indifférence affective, tels sont les quatre caractères fondamentaux de la personnalité qui sous-tendent le passage à l’acte (Pinatel).

Les criminologues font une distinction entre le « milieu du développement », qui influence la formation et l’évolution de la personnalité (la famille, les groupes sociaux, etc.) et le « milieu du fait », c’est-à-dire les situations dans lesquelles est placé le délinquant au moment de son crime. Ce "milieu du fait " est un facteur important dans le déclenchement du passage à l’acte.

Le processus qui conduit à l’accomplissement de l’acte comporte 4 phases (De Greef):

- la phase de l’assentiment inefficace,

- la phase de l’assentiment formulé,

- la phase de la crise,

- la phase du dénouement.

"L’étape initiale de l’assentiment inefficace est l’aboutissement d’un lent travail inconscient. Une occasion quelconque révèle au sujet « un état souterrain préexistant » : un rêve, la lecture d’un fait divers, une conversation, un film ou toute autre circonstance lui fait entrevoir par une sorte d’association d’idées ce que, sans le savoir encore clairement, il souhaitait vaguement depuis quelque temps, par exemple la disparition de son conjoint, dont il est las. Il accepte alors l’idée de cette disparition possible. Mais la mort de son conjoint est représentée dans son esprit comme un phénomène objectif dans lequel il ne prend personnellement aucune part. (...) Il imagine qu’elle puisse résulter de la nature des choses, d’un accident de la route, d’une maladie, d’un cataclysme, d’un suicide... Mais il envisage cette possibilité sans déplaisir : acquiescement encore inefficace, puisque le sujet ne se représente pas encore en tant qu’auteur de ce drame. Dans la plupart des cas, la velléité homicide très indirecte et très détournée s’arrête là, car l’équilibre est vite rétabli par une réaction morale. Mais quelquefois cela va plus loin.

L’assentiment devient ensuite un acquiescement formulé. Tout en continuant à s’efforcer de penser que la disparition pourra s’accomplir sans son concours, le sujet commence à se mettre lui-même en scène en tant qu’adjuvant de l’œuvre destructrice. Mais la progression de cette idée passe par des hauts et des bas. Le travail de dévalorisation de la victime alterne avec l’examen des inconvénients du crime. A ce stade, « un rien peut faire accomplir un bond prodigieux en avant ou susciter une fuite éperdue ». Le crime peut même survenir prématurément au cours de cette période, alors que la préparation du criminel n’est pas complète ou qu’il n’a pas eu le temps ou la hardiesse « de se regarder lui-même ». Une ivresse, une discussion, un événement hors série, une occasion exceptionnelle offerte par le hasard précipitent les choses. C’est ici que pourront se situer des actes mal exécutés ou dont l’éclosion apparemment soudaine trompera la justice sur leur véritable signification (De Greef). Mais, souvent, le dénouement est précédé d’une crise.

La crise est le signe que l’homme « marche à reculons » vers un acte aussi avilissant qu’un crime. Il ne s’y détermine qu’après une véritable agonie morale. Il faut qu’il se mette d’accord avec lui-même, qu’il légitime son acte. Plus il est « stabilisé dans des pratiques morales lui enjoignant la réprobation d’un tel acte, et plus il lui faudra de temps pour s’adapter à cette déchéance ». Quelques criminels cependant, pour surmonter cette pénible crise, s’imposent à eux-mêmes un processus avilissant « en se créant une personnalité pour que le crime ne soit plus une chose grave et tabou ».

Après le dénouement, on constate généralement un changement d’attitude. Le délinquant, qui se trouvait auparavant dans un état d’émotivité anormale, va manifester, selon les cas, un soulagement, des regrets, de la joie ou de l’indifférence. « Toute la personnalité du criminel se trouve condensée à ce moment-là. »

La réaction d’indifférence ou de désengagement se rencontre chez les criminels qui, ayant longuement vécu la préparation psychologique de leur acte, considèrent le résultat comme une conclusion logique de leur projet. Ils ont fait ce qu’ils voulaient accomplir et ils n’éprouvent pas le besoin de dramatiser davantage.

Pour aller plus loin : https://www.lesswrong.com/posts/CYN7swrefEss4e3Qe/childhoods-of-exceptional-people

Angelo Hesnard, Psychologie du Crime, La bibliothèque des introuvables, 2003.

Crédit photo : Depositphoto

Le 04/02/2023

Qu'est-ce qui est particulièrement fascinant dans le langage non-verbal ?

Quand on parle de langage du corps, on pense communication non-verbale. C'est par les interactions que nous jugeons, et le jugement a priori que nous portons a des conséquences sur les autres, mais également sur nous-même.

Donc, lorsque nous parlons de communication non-verbale, nous devrions avoir conscience que nos comportements infèrent sur notre image et donc le jugement que les autres vont avoir sur nous.

Ces jugements auront des conséquences sur nos comportements, sur notre chemin de vie, les choix que l'on peut faire. Il s'agit bien d'interactions entre une personne et une autre, entre une personne et un groupe, entre deux groupes...

Une dynamique comportementale assertive, affirmée, est l'expression d'une certaine confiance en soi. Et ça change tout ! Etre dans l'action, plutôt que de la subir, veut dire savoir faire des choix, prendre des décisions.

Est-ce possible de feindre cet état d'esprit ?

"Feindre" n'est pas le bon terme, "provoquer", "générer" serait plus approprié. Est-ce que notre communication non-verbale à une incidence sur la dynamique de notre façon de penser ? De notre état d'esprit ? Bien sûr !

Lorsqu'on adopte physiquement une posture assertive, qui mime la confiance en nous, nous nous sentons rapidement plus fort. C'est ce que fait le crapaud commun lorsqu'il se sent menacé par un prédateur. Il baisse la tête et gonfle son corps pour paraître plus grand qu'il n'est en réalité.

2 minutes suffisent pour générer une modification hormonale avec une augmentation du taux de testostérone et une baisse du taux de cortisole.

Notre dynamique corporelle a des conséquences sur nos actions et nos intentions.