- Accueil

- Blog

Blog

Narcisse ou Don Juan ? Perversion ou perversité ?

Le 30/12/2023

Nous sommes tous, à un moment donné, dans une dynamique de séduction avec l’autre et quelque soit l’environnement, le contexte et c’est normal, c’est bien, c’est la vie, c’est le jeu des relations sociales. Une fois cet apophtegme, ce précepte posé, il est important de ne pas sombrer dans l’excès.

Savoir analyser et reconnaître lorsqu’il y a un excès dans ce fonctionnement va vous permettre une meilleure maîtrise de la situation.

Voyons cela…

Une personnalité narcissique devient pathologique lorsque les traits du comportement altèrent le quotidien. Elle se classe en deux catégories :

- par excès d’amour de soi (mégalomanie),

- par insuffisance d’amour de soi.

Le narcissisme pathologique se caractérise par le besoin d’être admiré par les autres pour réparer une carence de son amour pour soi. Donc besoin de séduire l’autre mais ce qui ne veut pas forcément dire passage à l’acte, d’où la différence entre Narcisse et Don Juan.

Il y a donc une érotisation de l’autre d’un côté et une sexualisation de l’autre d’un autre côté. Narcisse est la duplication de l’image de soi dans l’autre pour se rassurer alors que Dom Juan accepte de passer par l’acte pseudo-sexuel pour satisfaire son besoin de maîtrise.

Cependant, ni l’un ni l’autre ne peuvent supporter l’idée que l’autre les asservisse à son propre narcissisme à elle. Ils veulent avoir la main sur l’autre, garder le contrôle.

A la suite de cette séduction narcissique, la personne “objet” peut être triple :

- la personne séduite n’a aucune “originalité” et peut se contenter d’une relation pseudo amoureuse. Elle ne tient pas plus que ça à cette relation et sait y mettre un terme le moment venu, laissant le séducteur libre de répéter son schéma avec une autre personne “objet”.

- la personne séduite est, elle aussi, une carencée narcissique. Lorsque la magie de la rencontre opère et qu’elle aura contenté les deux Narcisses alors chacun pourra reprendre son chemin. Mais chacun est aussi libre de conduire le même schéma parallèlement à la relation.

- enfin, il se peut que la personne séduite ait l’espoir d’une pleine relation et devienne ainsi exigeante d’un point de vue investissement personnel.

La personnalité pathologique narcissique se croit unique, spéciale, et a un besoin excessif d’être admirée et croit que tout lui est dû. Elle entretient des fantasmes irréalistes et idéalisés de pouvoir, de succès, d’amour ou de beauté.

Pour distinguer ces deux personnalités - lorsqu’elles sont à un niveau pathologique, j’insiste - et faire la différence entre la maladie (perversion) et le vice (perversité), il est nécessaire d’effectuer un examen complet de l’individu (anamnèse) et du mobile de son comportement. La recherche de cette différence est fondamentale en matière judiciaire parce qu’elle permet l’imputation des responsabilités. Seuls les professionnels de la santé mentale sont capables de le faire.

Mais brièvement, la perversité renvoie au plaisir de manipuler l’autre pour avoir une emprise. Il n’y a pas de satisfaction sexuelle dans la perversité.

La perversion, quant à elle, fait référence à une pathologie nommée paraphilie. Il s’agit d’une structure de la personnalité qui renvoie classiquement à des conduites sexuelles déviantes (je vous laisse le soin de rechercher ce qu’est une conduite sexuelle déviante).

Il est important pour tout à chacun d’avoir conscience du rôle qu’il joue dans sa relation avec l’autre et que l’autre joue avec soi. Analyser froidement la situation, en mettant de côté ses émotions, va permettre une meilleure authenticité et surtout de mener sa barque comme VOUS l’entendez.

A vous de jouer…

Interview des époux Jacob : décryptage

Le 02/12/2023

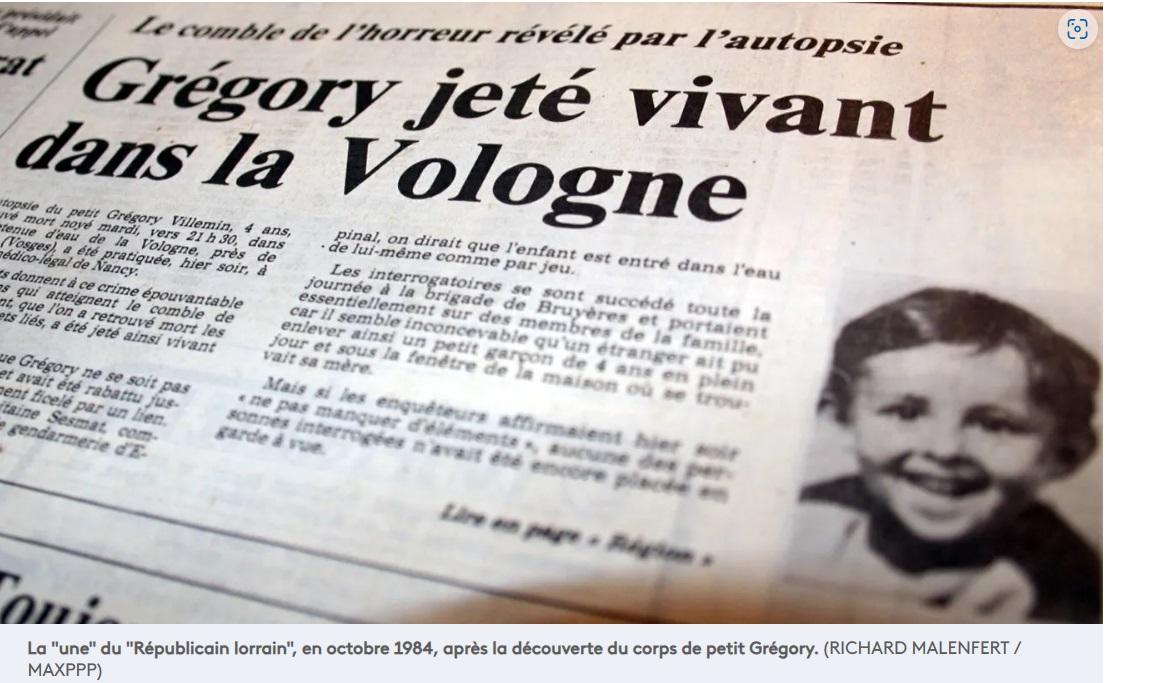

36 ans après les faits qui se sont déroulés le 16/10/1984, c’est la 1ère fois que les époux Jacob accordent une interview. Suspectés d’être les « corbeaux », ils furent mis en examen en 2017 pour enlèvement et séquestration suivie de mort et finalement la mise en examen fut annulée par la suite. « L’accusation s’interroge sur l’emploi du temps difficile à cerner des Jacob l’après-midi du drame. Avec, en filigrane, l’hypothèse d’une remise de l’enfant après son enlèvement devant chez lui à Lépanges-sur-Vologne. » (Le Parisien, Timothée Boutry, 21/06/2017).

Revenons sur cette interview donnée à BFM TV et analysons la séquence.

D’emblée, les époux font face aux journalistes avec l’intention d’être spontanés et sincères. La main gauche de Marcel Jacob saisit sa main droite, sans tension et les époux clignent normalement des yeux, ce qui permet de dire qu’ils sont dans l’échange et non enfermés dans leur bulle (en l’absence de clignements). Un nombre trop important de battements de paupières signifie que nous sommes une situation émotionnelle forte (positive ou négative).

« Est-ce que vous savez quelque chose sur la mort du petit Grégory ? » - 17 min 26

A cette question, les époux affichent un certain dégoût et se replongent dans les images de l’époque , leur regard s’abaisse et les commissures des lèvres sont tombantes. Jacqueline Jacob est dans la protection, elle se méfie, son bras droit vient ainsi toucher son épaule gauche formant un bouclier invisible. Et ce n’est pas pour rien puisque le journaliste leur assène : « vous êtes au cœur du dossier, si quelqu’un va devant une Cours d’assise, ce sera vous deux, vous le savez ? »

« Etes-vous prêts à collaborer avec la justice ? » - 18 min 10

« On n’a pas peur du tout, ils me l’ont prélevé déjà 2 fois mon ADN. J’ai rien à me reprocher, absolument rien » répond Marcel Jacob alors que sa femme touche la bague de son annulaire droit avec son index et son pouce gauche. Elle souhaite maintenir la cohésion et l’équilibre de son couple durant cette nouvelle charge. Rappelons qu’ils étaient tenus à résidence séparée. Jacquelin Jacob est touchée émotionnellement, ses battements de paupières s’intensifient jusqu’à s’arrêter durant une dizaine de secondes où elle n’est plus présente car concentrée à imaginer les conséquences.

« Vous êtes innocents ? » - 18 min 21

Le journaliste interroge en mettant ses doigts gauche en pince (index et pouce qui se touchent) – « 100% » lui répond Marcel Jacob en effectuant le même geste de façon inconsciente. C’est un geste très cohérent dans la mesure où il n’est pas réalisé intentionnellement, c’est instinctif à ce moment. Et Marcel Jacob de souligner sa réponse en un « là c’est sûr ! » avec la tête qui se baisse franchement pour surligner son propos.

« Comment ça s’est passé cette arrestation de 2017 ? » - 19 min 05

Encore une fois, Marcel Jacob va illustrer sa réponse « très compliqué » (ce moment vécu) en recontextualisant. C’est très important lorsqu’une personne, un témoin raconte la scène qu’il a vécu. Il s’associe et donne des détails de ce qu’il a dit ou fait. En l’occurrence, Marcel Jacob dit « on avait commandé des glaces (…), un peu avant 8h, on était encore au lit, j’ouvre la porte, une dame qui étant devant, SR de Dijon, à partir de 8h vous êtes en garde à vue pour l’affaire du petit Grégory. » Pendant cet échange, sa femme Jacqueline affiche une expression de doute (sur le motif de la garde à vue), elle est dubitative et elle lâche : « j’étais tétanisée. »

Elle préfère ne pas trop exprimée ce qu’elle a ressenti lors de la perquisition qui a suivi, elle indique que des albums photos ont été pris, alors sa bouche va se fermer et ses lèvres se pincer vers l’intérieur (bouche en huître). C’est une situation qui l’a marquée.

Lorsque les conditions de la garde à vue sont évoquées, c’est à nouveau son bras droit qui va venir en protection de son corps et saisir son épaule gauche.

« Il y a des lettres du corbeau qui vont servir à justifier cette mise en examen, notamment vous (il désigne Jacqueline). »

Le journaliste se veut plus incisif. Alors Jacqueline Jacob répond « j’ai jamais écrit » en faisant, de façon inconsciente, « non » de la tête. Elle ne cherche pas à voir si ce qu’elle dit est bien « avalé » par le journaliste, elle ne le fixe pas des yeux, elle ne recherche pas son approbation ni de le prendre à témoin. Juste elle répond « j’ai jamais écrit. »

La même négation franche sur la seconde vidéo, à 12 min 32 : Marcel et Jacqueline Jacob [interview] - YouTube. Je note à 12 min 37 la bouche se pince dans une tension qui peut aussi bien être le reflet d’une vérité cachée ou d’une réalité. Avoir la bouche pincée (qui est différente de la bouche en huître et ses lèvres rentrées avec l’intention de ne pas trop en dire), pourvu que ça soit fait juste après avoir prononcé une phrase, peut venir appuyer les propos. Il est nécessaire de préciser que plus un mensonge est ancien, plus il est simple d’en faire une vérité. Les connotations négatives, les émotions négatives font parties du passé. Il est ainsi plus simple de le traiter cognitivement. C’est quelque chose qu’il faut garder à l’esprit pour relativiser l’analyse. Ensuite, une personne peut être le scripteur d’une lettre de « corbeau » sans pour autant être l’auteur d’un meurtre. En tous les cas, cette tension dans les lèvres illustre que c’est une partie du dossier qui la stresse. Ajoutons à cela que le visage de Jacqueline Jacob est plein de tics liés à son âge…

Sur cette même vidéo, à 15 min 45 à propos de la stylométrie, Jacqueline Jacob réfute à nouveau être l’auteur des lettres en plaçant sa main droite paume face au journaliste, sans tension dans les doigts, en un geste qui se veut être un « stop », un « arrêt. » C’est un geste très instinctif qu’elle fait, ce n’est pas calculé, c’est sincère.

A 16 min 07, toujours sur cette accusation d’être le « corbeau », Jacqueline Jacob se gratte le haut de son muscle nasogénien gauche avec son index droit (le point qui se situe juste à côté de sa narine gauche, c’est une ride qui se creuse largement avec l’âge). C’est un geste qui signifie que quelque chose dans son image est dérangeant.

Les époux Jacob semblent être les victimes collatérales de cette affaire qui n’a toujours pas trouvé son dénouement. Jacqueline a-t-elle écrit une ou deux lettres ? Les époux ont-ils commandités l’enlèvement et le meurtre de l’enfant ? Il est difficile d’analyser le langage corporel lorsqu’il évoque des faits et des souvenirs qui remontent à quelques décennies. Ces faits et souvenirs sont retraités, réinventés par le cerveau et s’ils ne sont pas emprunts d’émotions, en faire émerger la vérité demanderait un réel et approfondi interrogatoire cognitif.

Source : Affaire Grégory : Les époux Jacob sortent du silence - YouTube

Le 29/10/2023

La question de la responsabilité du criminel est centrale dans l’action judiciaire. L’article 64 de l’ancien Code pénal dit : « il n’y a ni crime ni délit lorsque l’accusé était en état de démence au moment de l’action ».

Les travaux de psychanalyse mettent l’accent sur les motivations inconscientes du crime et les processus psychiques qui le sous-tendent. Ils postulent qu’il existe un lien entre le crime et le développement de la vie psychique de l’individu (Freud, 1916, « quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse » ; Bonaparte, 1927, « le cas de Mme Lefebvre » ; Lagache, 1947, « Contribution à la psychologie de la conduite criminelle. Commentaire psychanalytique d’une expertise d’homicide »).

D’un point de vue phénoménologie clinique, le passage à l’acte est un fait d’expérience et d’une défaillance de la relation sociale.

Qu’est-ce qui peut nous permettre de distinguer un délinquant/criminel d’un individu lambda ? Selon Pinatel (1975, « traité de criminologie ») il existe des traits récurrents de personnalité qui forment une base. L’égocentrisme, la labilité, l’agressivité et l’indifférence affective. Précision importante, il s’agit d’une différence de degré pour chacun de ces traits. Ils sont présents chez chacun d’entre nous mais plus ou moins prononcés.

Selon Freud, c’est bien la pulsion qui est à l’origine de la violence. C’est elle qui représente le trait d’union, le point de rencontre entre la psyché (l’inconscient, les idéalisations, les envies, les peurs…) et la transformation en acte physique (la force motrice). Il y a donc une translation entre ce que pense l’individu et ce qu’il matérialise physiquement. La pulsion se définit selon la poussée (son élément moteur), son but (là où elle doit se réaliser, se purger), son objet (le moyen de la purger) et sa source (organe du corps d’où provient l’excitation).

Ainsi, la pulsion purgée de façon inadéquate, incontrôlée est une preuve d’immaturité émotionnelle et d’un déficit d’introjection. C’est-à-dire que l’individu n’est tout simplement pas capable de gérer ses émotions – parce qu’il n’a pas appris à le faire du fait d’un environnement familial inadapté et insécurisant – ni capable de « retravailler » les faits, les vécus pour les légitimer, les conscientiser, les symboliser, les rendre plus acceptables et surtout, savoir s’adapter. La réalisation de la pulsion permet à l’individu de « remettre les compteurs à zéro », d’abaisser le niveau d’insatisfaction, de frustration à un niveau plus acceptable pour lui. Mais la réalisation de la pulsion par un acte est une façon de « dire » en actes ce qu’il ne peut « dire » à haute voix.

Les travaux de Balier (1988, Psychanalyse des comportements violents, 1996, Psychanalyse des comportements sexuels violents) demeurent incontournables. Son expérience clinique en milieu carcéral auprès des auteurs d’agirs criminels le conduit à élaborer une métapsychologie du fonctionnement psychique violent. Balier relève chez ces sujets une pauvreté dans le sens de l’agressivité et de la destruction. Sa théorisation de la violence s’appuie sur un moi facilement débordé par des pulsions agressives désintriquées qui vont se tourner vers l’utilisation et la possession de l’objet externe comme solution économique à ce débordement. Les processus de déliaison, responsables d’une « agressivité libre », créent une tension et appellent à la décharge. L’agressivité libre est le résultat de la désintrication des pulsions, « aucune tension ne peut être contenue (…), la moindre frustration déclenche une décharge de colère avec des gestes agressifs contre des objets, des personnes, ou soi-même. Dans ces conditions, l’acte se substitue entièrement à la pensée dont les contenus sont particulièrement pauvres (Manuel de psycho-criminologie clinique, S. Harrati, D. Vavassori, Dunod, 2022).

Il est donc important de considérer l’individu selon 3 axes : l’individu auteur, l’individu victime et le contexte situationnel.

Voici un exemple intéressant de profils de délinquants qui vient illustrer mon propos.

Selon la « mission d’analyse des profils et motivations des délinquants interpellés à l’occasion de l’épisode de violences urbaines (27/6 au 7/7/23 en France), voici le profil général des 395 individus définitivement condamnés au 31/7/23 :

91% sont des hommes dont 75% sont nés en France et issus de l’immigration (algérien, tunisien).

23 ans de moyenne d’âge pour les hommes, 24 ans pour les femmes.

Les 18-22 ans sont concernés pour 70% des atteintes aux biens publics et 63% des atteintes à l’ordre public.

87% sont célibataires, sans enfant à charge, hébergés à titre gratuit essentiellement chez leurs parents.

29% ne détiennent aucun diplôme, 38% sont titulaires d’un diplôme inférieur au baccalauréat, 23% ont le baccalauréat, 4% ont bac+2, 0,5% ont un niveau supérieur à bac+2.

18% sont étudiants, 30% sont employés, 9% sont ouvriers, 14% sont chômeurs et 25% se déclarent inactifs.

57% n’ont aucun antécédent judiciaire.

Pour les individus non encore identifiés et ceux qui seront jugés ultérieurement, ce sont des délinquants plus chevronnés ayant commis des infractions plus graves.

Le 14/10/2023

« Le crime est un acte humain. Il engage la personnalité du coupable, il en révèle certaines intentions. Mais la collectivité ne peut rester indifférente, devant cet acte qui constitue, en même temps qu’un fait personnel, un fait social. Ce sont là des données évidentes du problème criminel, celles que les sociétés les plus primitives aussi bien que les plus évoluées perçoivent clairement » (E. Degreef, Introduction à la criminologie, 1946).

Mesurer la témébilité d’un individu, sa redoutabilité ou sa périculosité (danger représenté) c’est-à-dire la capacité d’un délinquant à tirer profit de l’expérience, notamment de sanctions pénales, c’est analyser sa capacité à s’adapter aux exigences de la vie sociale, ce qui induit la prise en compte de sa responsabilité.

Il s’agit donc de décrypter le fonctionnement historique de l’individu, son vécu, son passé qui l’a amené à devenir un être antisocial, à devenir un délinquant voire un criminel.

Mais cette analyse doit être portée par la société et non par la psychiatrie qui ne doit qu’accompagner si nécessaire. Pour De Greef, « il importe de se débarrasser de l’insoluble question de la responsabilité en n’en parlant plus et en supprimant l’expertise mentale qui, (…), oblige le médecin à prendre une décision dont les conséquences sont extrêmement graves et dont la brutalité contraste avec les difficultés et les hésitations du diagnostic. »

L’erreur est d’imaginer que la pathologie se traduit par un passage à l’acte alors qu’il est le résultat d’un choix délibéré commis par son auteur.

Cet acte repose, éventuellement, sur une réalité faussée, biaisée. Il n’en demeure pas moins que l’acte est commis et que les conséquences doivent être assumées par son auteur et non par la société civile. De Greef ajoute que « toute tare qu’elle soit héréditaire ou qu’elle soit accidentelle, reste soumise au jeu de la personnalité du coupable, et par l’intermédiaire de cette personnalité, reste capable d’être ou bien renforcée par l’ambiance ou inhibée par l’atmosphère dans laquelle il vit » (Pathologie et criminalité, 1937).

Dans la droite ligne de De Greef, l’individu est soumis à une pression sociétale ainsi qu’à une pression individuelle instinctive qui implique désir, peur et pulsion. La pression sociétale, de par ses lois, joue un rôle de cadrage afin de forcer l’individu à restreindre et à contraindre ses instincts. Le besoin d’identification finit de manipuler cette personnalité fragile et labile. Cette éternelle pulsion qui pousse à l’inclusion à n’importe quel prix force à adopter des valeurs qui, à la base, ne sont pas les autres. Le temps faisant son affaire, la personnalité manipulable en oubli ses propres valeurs au profit de celle du groupe, et tant pis si c’est au détriment des autres. Après tout, s’ils sont étrangers à nos valeurs, ils sont nos ennemis, et que faisons-nous à nos ennemis…

Nous pouvons donc considérer qu’un individu aux prises avec ses instincts puisse résister un temps, mais si cette lutte égocentrée devait s’éterniser ou s’accentuer du fait d’éléments extérieurs, la résistance serait sapée et les fonctions de défense voleraient en éclats avec pour conséquence le passage à l’acte. Pour Platon, le criminel est souvent un malade ; il doit être guéri ou éduqué si possible ; expulsé du pays ou supprimé s'il est incurable.

Le milieu est souvent criminogène mais en tout état de cause, les dégâts commis par un délinquant et un criminel doivent être réparés, qu'il soit responsable ou non.

La société civile se doit de lutter, de maintenir ou de placer ce type de personnes dans des endroits fermés qui ont pour fonction de contraindre l’individu. Cela ne veut pas dire que celui-ci ne doive pas bénéficier d’un accompagnement spécifique et pluridisciplinaire pour l’aider à lutter contre ses pulsions, voire à se réintégrer au terme de sa sentence. Au contraire, ainsi cloîtré, confiné, il sera engagé dans un processus réducteur et contraint qui évitera toute conséquence sur la société. Faire sa peine du début à la fin lui permettra de prendre conscience de ses actes. Il va s’en dire que dans un milieu fermé, il y a nécessité de le séparer de son groupe de référence afin qu’il ne retrouve pas à l’intérieur ceux pour qui il s’est battu à l’extérieur.

En France en 2023, il y a 79 maisons d’arrêts, 39 établissements pour peines, 54 centres pénitentiaires, 6 centres pénitentiaires pour mineurs (source : Statista). Les centres éducatifs fermés pour mineur n’en ont que le nom puisque c’est la parole du juge plus que les murs de l’établissements qui fonde la privation de liberté. Ces centres dépendent de la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, et non celles des établissements pénitentiaires (source : rapport d’information du Sénat n°759 (2010-2011), Enfermer et éduquer : quel bilan pour les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs ?). Cette mission d’information a rédigé 25 propositions très intéressantes (ont-elles été suivies ?). Combien existe-t-il de casernes ou de bâtisses abandonnées à réhabiliter. Peut-être serait-ce une solution que d’employer ces détenus à reconstruire.

Chaque pays possède son droit pénal dont l'origine remonte à Mathusalem, se continuant avec des coutumes et des usages non écrits et en perpétuelle transformation en lien avec tous les soubresauts culturels du moment. « Il est raisonnable de supposer qu'au moment où les premières codifications eurent lieu, une évolution s'était déjà opérée et que ces premiers codes représentaient déjà une sélection de comportements possibles devant l’activité antisociale. » Expulser d’un groupe (ou d’un pays) une personne qui ne souhaite pas se soustraire à ses lois, qui ne souhaite pas s’intégrer en apportant une compétence ou qui ne souhaite pas acquérir une compétence, est ce que fait tout groupe animal depuis la nuit des temps. Il est primordial, et même vital pour le groupe, de ne pas laisser quelques étourdis fanatiques de politique sociale naïve interférer. Comme il est incompréhensible qu’un détenu ne fasse pas entièrement sa peine.

On ne sait pas encore lequel des termes : redoutabilité, témébilité ou périculosité l'emportera dans l'avenir. Ce sont les termes par lesquels, parlant d'un délinquant ou d’un criminel, on s'efforce de traduire le danger social qu'il représente. Ce sont aussi les termes par lesquels on veut exprimer la mesure dans laquelle la société pour avoir à s'occuper légitimement de lui et s’en préserver. Si la peine de mort, abolie le 9 octobre 1981, ne peut revenir dans le débat national – encore que pour certains crimes (attentats, actes de barbarie), cette sanction devrait être à nouveau réfléchie – il est important que les peines soient réellement effectuées et sans remise possible, dans des lieux fermés et accompagnés, cadrés, loin de leur groupe de référence.

Je suis un psychopathe endormi !

Le 29/09/2023

Le sociopathe se caractérise par l’inobservation des obligations sociales, l’indifférence pour autrui, une violence intuitive ou une froide insensibilité. Le comportement est peu modifiable par l’expérience, y compris suite à des sanctions. Les sujets de ce type sont souvent inaffectifs et peuvent être anormalement agressifs ou irréfléchis. Ils supportent mal les frustrations, accusent les autres ou fournissent des explications spécieuses pour les actes qui les mettent en conflit avec la société. La caractéristique essentielle est l’existence de conduites antisociales répétées, apparues avant l’âge de 15 ans et persistant à l’âge adulte, avec une incapacité à conserver une insertion professionnelle régulière, en dehors de tout contexte schizophrénique, maniaque ou déficitaire (retard mental).

Une méta-analyse de 16 études (entre 1985 et 2017) vise à vérifier qu’on retrouverait plus de gauchers chez les personnes atteintes de schizophrénie et de dépression. Il en est de même pour le faible poids et les complications à la naissance, un stress prénatal, ce qui suggère que la non-droitisation pourrait être liée à une perturbation du développement cérébral pré et périnatal.

Pour le sujet qui nous intéresse, même si l’origine des troubles mentaux n’est pas entièrement claire, les psychopathes devraient donc être majoritairement non-droitiers si leur problème venait principalement d’un trouble mental, selon les chercheurs. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme neurologiquement sains et la perspective de stratégie adaptative est privilégiée.

Les chercheurs ont examiné l’association entre la psychopathie et le fait d’être droitier pour un total de 1818 participants. En fin de compte, il n’y avait pas de différence dans les taux de non-droitier entre les participants à haut et bas niveau de psychopathie, et entre les patients psychopathes et non psychopathes. En revanche, les auteurs ont noté une tendance pour les délinquants ayant un score plus élevé dans la dimension comportementale de la psychopathie à être davantage non-droitiers ; c’est l’inverse pour les délinquants ayant un score plus élevé dans la dimension interpersonnelle/affective de la psychopathie.

La dimension comportementale de la psychopathie peut être « conceptuellement plus proche du trouble de la personnalité antisociale », rapportent les chercheurs. La psychopathie a toujours été considérée comme un trouble mental, mais de plus en plus d'éléments indiquent qu'il pourrait s'agir d'une stratégie adaptative conçue par la sélection naturelle.

Pourquoi les sociopathes sont présents dans notre société alors que la sélection naturelle aurait dû les éliminer ?

Tout d’abord, la société sait faire avec ceux qui ne respectent pas les règles, les lois. Ils sont arrêtés, jugés voire emprisonnés selon le délit, le crime. 60% des prisonniers de sexe masculin montrent des signes de personnalités antisociale (Moran, 1999). Nos ancêtres ne plaisantaient pas, la mort, la torture, l’exil, le bannissement prévalaient et c’est toujours le cas chez d’autres animaux comme les lions et les loups.

Dans notre société, « punir » un antisocial, un psychopathe est un facteur favorisant la coopération au sein du groupe. C’est une réponse au service de la survie et de la reproduction par le biais de la coopération.

Ensuite, l’antisocial est un membre à part entière de la société, du groupe, il n’est pas vu comme un étranger. Comme il s’agit d’un membre intra groupe, il sera jugé comme tel.

Enfin, le sociopathe ne peut pas agir différemment, il ne changera pas quoiqu’on fasse ! Il y a 2 critères importants dans le passage à l’acte : la capacité à tromper autrui, ce qui demande maîtrise de soi et anticipation ; et l’impulsivité qui est une incapacité à planifier à long terme.

La sélection naturelle, au niveau du groupe, a autorisé l’expression du comportement antisocial à la condition que l’impulsivité restreigne la capacité à tricher. On peut penser aussi que ceux qui ne sont pas impulsifs vont demeurer toute leur vie non découverts (Mc Guire & Troisi, 1998) tant qu’ils ne cèdent pas à l’impulsivité.

Les antisociaux, les psychopathes ne sont pas prêts de ne plus exister dans notre société dans la mesure où les impulsifs sont arrêtés, jugés et emprisonnés, et que les non impulsifs en tirent parti et transmettent leurs gênes (parce qu’ils ne sont pas pris ou qu’ils ne commettent pas de délis). Pour nos ancêtres, être rejetés du groupe s’avérait être fatal, c’était la mort assurée puisque plus de moyen de subsistance. Donc certains ont appris à s’adapter en se contrôlant et ont transmis leur patrimoine génétique.

Que serait une société sans psychopathe ?

Ce serait une société extrêmement coopérative au point d’être exploitée jusqu’à la lie par une autre société qui n’aurait pas le même comportement coopératif. Alors que la présence d’un psychopathe pousse le groupe à s’adapter en trouvant des solutions pour s’en protéger. La sociopathie est un ensemble simple et assez bien défini de comportements caractérisés par une incapacité à participer honnêtement aux différentes interactions sociales.

Axelrod concluait que la réciprocité et ce qu’il a appelé la « gentillesse » étaient généralement des stratégies nécessaires et requises pour les acteurs sociaux. Pour rappel, le dilemme du prisonnier caractérise une situation dans laquelle des acteurs économiques concurrents, qui ne communiquent pas entre eux, prennent des décisions rationnelles basées sur la recherche de leur propre intérêt mais qui, ce faisant, desservent l’intérêt collectif.

En revanche, ce qu’Axelrod n’a pas souligné, c’est que la tricherie, la non-réciprocité est une stratégie gagnante pour les personnes qui ne s’engagent pas dans de longues interactions et qui privilégient la stratégie r. Une stratégie dont l’environnement est variable ou perturbé, une stratégie d’opportunisme.

Les tricheurs ne reculent jamais, minimisant ainsi leur risque immédiat de rencontrer le même partenaire deux fois de suite, ils changent de groupe régulièrement ce qui génère un coût pour lui puisqu’il est obligé de changer régulièrement d’environnement social pour pouvoir mentir et profiter d’un nouveau groupe. Plus un tricheur interagit avec le même groupe de congénères, plus il est susceptible d’être confondu par le groupe. De ce fait, ils ne sont pas détectables par des instruments (verbal, non verbal…) couramment disponibles à ses congénères.

Les tricheurs sont des bonimenteurs ou doués d’empathie cognitive, c’est-à-dire la capacité à comprendre les états mentaux de l’autre, sa façon de réfléchir, ses inflexions.

Les antisociaux, les psychopathes n’ont-ils pas d’empathie ?

Une caractéristique également fréquemment admise comme faisant partie du tableau clinique de base du psychopathe est le manque d’empathie. Ce concept est souvent utilisé de façon superficielle. L’empathie est à la compréhension et la connaissance ce que la sympathie est à la compassion et l’attention au bien-être de l’autre. La connaissance issue du processus empathique est intuitive et implicite.

Posons la question différemment : est-ce que les autistes ont de l’empathie ?

Dans une étude de 2022, les perceptions au sein d’un groupe de participants avec Trouble du Spectre Autistique ont été comparées à celles d’un groupe témoin reflétant la population générale. Cette approche inédite reposait sur un questionnaire photographique en ligne incluant divers organismes allant des plantes aux êtres humains. Des paires de photographies d’organismes étaient tirées au sort

et présentées aux participants qui devaient alors désigner celle pour laquelle ils pensaient être le mieux à même de comprendre les émotions.

À partir de ces nombreux « matchs » entre paires de photographies, il a été possible d’attribuer un score d’empathie à chaque espèce. Les résultats obtenus ont montré que si les perceptions au sein du groupe de participants avec TSA sont globalement similaires à celle de la population générale, le score de compréhension empathique qu’ils attribuent à l’être humain est étonnamment faible.

Ces résultats indiquent que les difficultés empathiques des personnes avec TSA seraient propres aux relations interhumaines. Celles-ci pourraient donc ne pas tant résulter de l’altération de la perception ou de la lecture d’expressions émotionnelles fondamentales, que de difficultés à leur donner du sens dans un contexte global. Percevoir une expression émotionnelle (reconnaître ou être affecté par un rire, un pleur ou un froncement de sourcils…) n’implique pas nécessairement une compréhension correcte de l’état mental qui en est la cause : hors contexte, ces signaux peuvent être déconcertants ou trompeurs (par exemple, des larmes de joie ou des rires nerveux).

Avec ou sans TSA, les perceptions empathiques des deux groupes de participants sont très similaires pour la majorité des espèces, à une exception près : les scores de compréhension empathique que les personnes avec TSA attribuent à notre espèce sont très faibles.

Les particularités empathiques des personnes avec TSA pourraient s’expliquer par le fait que si les autres espèces peuvent sembler moins expressives et plus difficiles à interpréter intuitivement, leur expression émotionnelle est en revanche plus déterministe, spontanée et stéréotypée. L’état mental d’un animal pourrait donc être perçu par les personnes avec TSA comme relativement transparent, pour peu d’être attentif à leurs signaux comportementaux et d’avoir appris à les interpréter.

Au contraire, dans bien des situations, les humains sont habitués à feindre, à détourner ou à contenir

leur expression émotionnelle, qu’il s’agisse de préserver leur intimité, de se conformer aux conventions sociales, par stratégie de bluff ou par comédie. Ils pourraient donc, d’une certaine façon, être considérés comme étant bien plus complexe à comprendre à que d’autres animaux. Suite à ces résultats, nous pouvons arguer que les antisociaux, les psychopathes sont bien pourvus d’empathie au moins cognitive.

L’empathie implicite, en tant que faculté intuitive de se représenter le vécu d’autrui (que ce soit au niveau émotionnel, sentimental ou cognitif), lorsqu’elle est défaillante, indique plutôt un diagnostic de psychose que de psychopathie. En revanche, nous pouvons parler d’un « trouble de la sympathie ». Le psychopathe n’a pas de difficulté à identifier le vécu d’autrui, il n’accorde aucune importance à ce vécu en termes de bien-être pour autrui. L’analyse d’autrui et de son vécu est strictement utilitaire et n’est pas source de préoccupation ou d’attention. Un psychopathe peut par exemple décrire la souffrance de ses victimes (il fait alors preuve d’empathie) et peut expliquer que cela lui importe peu (il n’éprouve pas de sympathie).

Le psychopathe présente un trouble de la sympathie, c’est-à-dire qu’il a la faculté de se représenter l’éprouvé émotionnel de l’autre sans en être affecté, grâce à une gestion « froide » de l’émotion. Cette logique a foncièrement une dimension adaptative dans des circonstances extrêmes. Considérer que la psychopathie présente une dimension adaptative implique qu’il soit cohérent de retrouver ce fonctionnement psychologique en dehors du parcours judiciaire. Cette dimension adaptative révélée par la « froideur émotionnelle » est évidente dans de nombreuses situations de notre société économique moderne. On peut également penser que, lors d’une invasion ennemie en temps de guerre, il est bien plus adapté de présenter des conduites de chosification de l’alter ego, une absence de sympathie tout en conservant une compréhension empathique de l’autre, que d’être foncièrement bienveillant et altruiste.

Les antisociaux, les psychopathes sont donc un mal nécessaire… peut-être en côtoyez-vous sans le savoir…

Sources :

https://doi.org/10.1177/14747049211040447

Psychiatrie, Guelfi, Boyer, Consoli, Olivier-Martin – puf Fondamental

Moran P (1999). The epidemiology of antisocial personality disorder. Social Psychiatrie and Psychiatric Epidemiology, 34 : 231 – 242

Mc Guire & Troisi (1998). Darwinian Psychiatry. Oxford University Press. New York, Oxford.

Is Psychopathy a Mental Disorder or an Adaptation ? Evidence From a Meta-Analysis of the Association Between Psychopathy and Handedness, Lesleigh E. Pullman, Nabhan Refaie, […], and DB Krupp

Troubles de personnalité & évolution. Dragoslav Miric, Mardaga, 2012.

The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Self-perceived empathic abilities of people with autism towards living beings mostly differs for

Humans

MacArthur, R. and Wilson, E. O. (1967). The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press (2001 reprint), ISBN 0-691-08836-5

Miralles A., Grandgeorge M., Raymond M. - Scientific Reports volume 12, Article number: 6300 (15

April 2022)

Showtime – New Blood : Dexter

La jalousie vue par la psychologie évolutionniste

Le 11/08/2023

La jalousie est une forme d’adaptation, une solution développée au fil du temps en réponse à un problème récurrent qui menace la pérennité de l’espèce. Elle nous pousse à tenir éloigné nos rivaux à distance. Elle empêche notre partenaire de s’éloigner grâce à une vigilance constante ou à un maximum d’affection. Elle induit l’idée d’engagement à un partenaire hésitant (jalousie hors pathologie évidemment).

Mais il faut faire la distinction entre la jalousie sexuelle et sentimentale. Les hommes sont plus enclins à s’imaginer faire l’amour à plusieurs partenaires mais sans engagement, alors que les femmes s’engagent dans une relation physique généralement lorsqu’elles ressentent des sentiments.

C’est une lapalissade que de dire que les femmes ont besoin de 9 mois pour produire un enfant, alors que les hommes n’ont besoin que de quelques minutes pour produire ce même enfant. L’investissement parental est donc biaisé dès le départ. « Un gouffre sépare donc l’effort consenti par les hommes des neufs mois que consacrent les femmes à l’éclosion d’une nouvelle vie » (Buss).

La stratégie d’unions occasionnelles est donc plus profitable, a priori, aux hommes qu’aux femmes sur le long terme, dans le but de multiplier ses gènes. Tout au moins pour ceux qui séduisent le plus grand nombre de partenaires plutôt que ceux qui ont un nombre limité de partenaires.

Pour celles qui choisissent néanmoins d’avoir plusieurs partenaires, le bénéfice perçu doit être suffisamment important pour justifier la prise de risque et ses conséquences.

Un premier avantage est le gain de ressources fourni par ses partenaires occasionnels (diners, cadeaux, sorties, voyages…).

Un second avantage est un bénéfice génétique. Les femmes choisissent généralement pour amant des hommes plutôt symétriques et en bonne santé, gage de transmission de patrimoine génétique sain. Les femmes qui ont aussi des amants sont aussi celles qui sont susceptibles de produire des enfants avec une plus grande diversité génétique.

Un troisième avantage est ce que David Buss appelle l’« assurance partenaire ». C’est-à-dire la possibilité de se remettre avec quelqu’un rapidement en cas de défaillance du premier (maladie, décès, guerre, séparation…). Baher et Bellis (« Human sperm competition », 1995) ont montré que les femmes infidèles ont tendance à faire coïncider leurs aventures extra conjugales avec leur période d’ovulation, alors que les relations sexuelles avec leur mari le sont en dehors de cette période. Il a été également constaté que la rétention du sperme est plus importante avec l’amant que le mari.

Pour quelles raisons avoir une relation extra conjugale ?

Avant d’apporter une réponse Darwinienne, replaçons le couple à notre époque individualiste. Hommes et femmes vont voir ailleurs parce que les uns comme les autres ne trouvent pas leur compte dans leurs relations sexuelles. Ce peut être en termes de quantité, en termes de qualité, de désir ou encore dans l’éventail des positions et/ou des pratiques acceptées, toute paraphilie mise de côté. Lorsque l’un ou l’autre se trouve lésé ou non contenté, il peut gérer la frustration jusqu’à un certain seuil au-delà duquel il y a un risque potentiel. Il est donc important d’être à l’écoute de l’autre et de son plaisir.

Suite aux divers travaux de David Buss et ses collègues, les stratégies reproductrices reposent sur le court terme et sur le long terme. Pour le court terme, les hommes veulent une variété de matrices pour multiplier les possibilités de produire des enfants (en plus de la diversité recherchée des pratiques sexuelles). Pour les femmes, c’est la possibilité de multiplier la variété génétique (en plus de la diversité des pratiques sexuelles).

Les critères de préférence dans le choix d’un partenaire pour le long terme sont pour les femmes le statut social, la capacité de travail et les perspectives financières. Il est donc plus profitable pour une femme d’épouser un homme moins beau que la moyenne mais qui saura lui apporter une stabilité émotionnelle, financière et qui saura prendre soin de leur progéniture.

Pour les hommes, c’est l’attrait physique qui compte et ce sont des critères universels, nonobstant quelques variations culturelles pour des critères comme le poids, la couleur des cheveux et la taille (Ford et Beach, 1951, « patterns of sexual behaviour », New York).

Mais pour qu’une relation dure, il faut des signes d’engagement, accorder du temps et des efforts, de l’attention de la part des deux partenaires. Après la fiabilité (critère partagé par l’homme et la femme), c’est celui de la maturité émotive qui est attendu avec un bon caractère (Buss et col., n = 9474 issus de 37 cultures différentes, 1990, « international preferences in selecting mates : a study of 37 cultures », Journal of psychology, 21, 5-47).

Une femme peut également se servir d’une liaison pour rompre avec son mari. Grâce à une estime de soi reboostée, un gain de confiance, une sensation de pouvoir encore séduire et jouir. Ce sera le premier pas vers l’autonomie.

Pourquoi la femme n’épouse-t-elle pas l’homme qu’elle a eu pour amant ?

Parce que dans le long terme, il n’est pas pourvoyeur de ressources stables, son investissement parental serait moins optimal que celui de son mari. D’autant que la décision de se mettre en couple est toujours une incertitude et que certains hommes profitent de cette incertitude pour multiplier les conquêtes et potentiellement un nombre important de « matrices ».

Les personnes jalouses se montrent très sensibles aux changements comportementaux et physiques, tout autant qu’aux indices laissés involontairement ici et là. La jalousie se déclenche souvent par des circonstances qui signalent une menace bien réelle pesant sur le couple. Lorsqu’on se pose la question, c’est qu’il y a déjà des signes avant-coureurs. Ça ne veut pas dire que la tromperie a été réalisée, mais l’envie et le désir sont là.

Daly et Wilson (Université de McMaster – Ontario) définissent la jalousie comme un « état déclenché par la perception d’une menace pesant sur une relation ou une position importante et qui motive un comportement destiné à contrer cette menace. »

Une émotion peut être vue comme une adaptation qui sert à identifier une menace. Cette émotion attire notre attention sur l’origine de la menace et stocke l’information dans notre mémoire, ainsi que le comportement qui s’ensuit.

Shackelford, Buss et Bennett (1999, « sex differences in responses to a partner’s infidelity ») ont montré que les hommes se sentent plus en détresse psychologique face à une infidélité sexuelle, alors que les femmes le seront face à une infidélité affective. L’homme se montrera plus agressif pour stopper la tromperie (33 féminicides depuis le début de l’année, 208 000 victimes en 2021, 87% de femmes) et la croyance de tromperie, la femme sera plus dans le déni, dans le rendu coup pour coup, ou dans l’acceptation du fait du coût de l’investissement.

La jalousie est donc un moyen de défense contre la tromperie et l’abandon. Il y a toujours de fausses alertes mais statistiquement, l’histoire nous montre que les signes précurseurs étaient déjà présents. Si l’on se montre à l’écoute de l’autre intellectuellement, émotionnellement et sexuellement, il n’y a pas de raison pour que l’on aille voir ailleurs. Mais cela suppose de l’abnégation et des efforts.

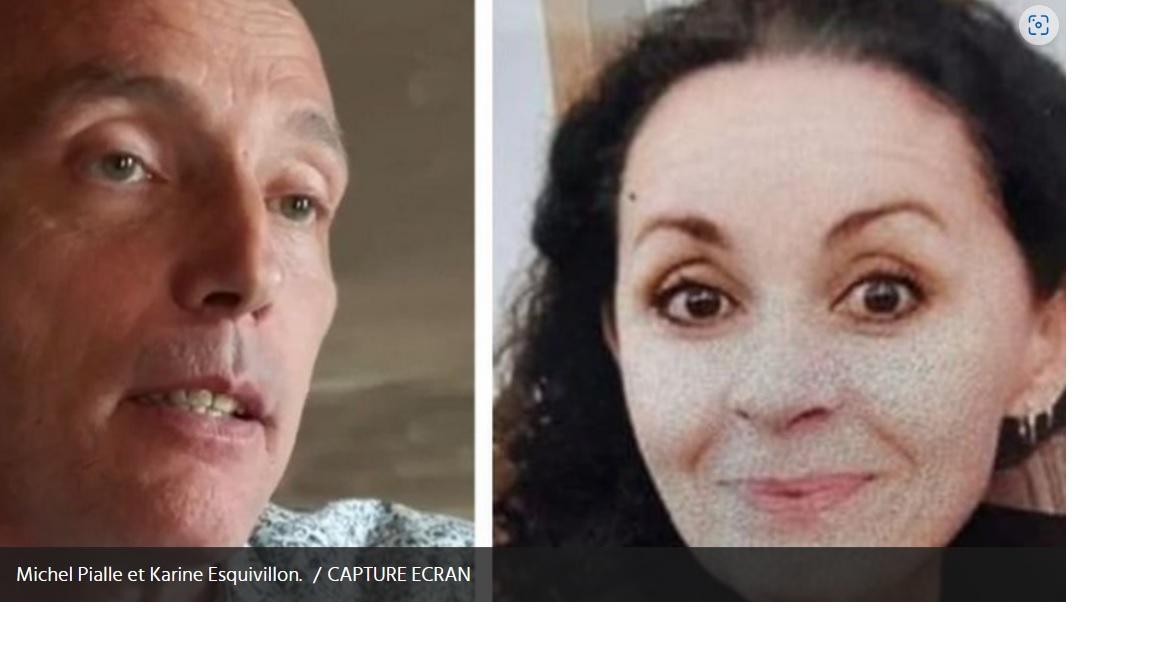

Disparition de Karine Esquivillon : l'interview du mari décryptée

Le 30/07/2023

Les mains du mari de Karine Esquivillon sont jointes verticalement, sans tension dans les doigts dans un geste qui peut être symbolique, comme pour signifier qu’il prie pour que Karine revienne.

Mais… c’est un geste qu’on fait essentiellement pour indiquer que « moi je sais ». C’est un geste éminemment dominant.

« Tout ce qu’on veut savoir, c’est que tu vas bien (1 min. 16 sec.) - (…) que tu sois… euh… (1 min. 21 sec.) »

Lorsque le mari dit ces mots, nous observons un long clignement de paupières qui est cohérent au regard de la situation. Sa femme a disparu, il l’a recherche, il s’inquiète, il est triste et il veut la retrouver. Cependant, c’est un geste qu’on retrouve dans les stress post traumatique mais il peut être observé du point de vue de la victime : il est traumatisé par la disparition de sa femme… mais également du point du vue du meurtrier : tuer est un acte traumatisant pour celui qui n’est pas un criminel. Ainsi, le geste est cohérent parce qu’il traduit un stress post traumatique, cependant il est souhaitable de questionner dessus avec des questions cognitives. Ce long clignement de paupières est renforcé par une défocalisation active du regard, c’est-à-dire que son regard sort de l’objectif de la caméra pour regarder dans le vide quelques dixièmes de secondes. C’est une fuite du regard qu’on peut retrouver juste après.

« Quel que soit ton choix… (1 min. 26 sec.) – (…) qu’on puisse se libérer émotionnellement (1 min. 29 sec.) »

A nouveau cette fuite du regard qui nécessiterait un questionnement, d’autant que la seconde partie de la phrase est très… révélatrice.

« S’il s’est passé quelque chose, il faut qu’on arrive à trouver et savoir qui (1 min. 35 sec.) »

Le mari a la lèvre supérieure très tendue, contractée qui se relève comme des babines de chien. C’est une gestuelle typée négativement et encore une fois, on pourrait faire le parallèle avec sa position victimaire… mais si on conserve un regard objectif, on ne peut pas écarter la possibilité qu’il nourrissait des sentiments négatifs envers sa femme.

L’interview se termine sur une bouche dont les lèvres se rentrent parce qu’il en a assez dit et cerise sur le gâteau, à 1 minute 58 secondes, une langue (de vipère) qui sort et rentre très rapidement comme pour nous dire : « je vous ai bien mené en bateau ! »

Reste la question de l’intentionnalité.

« Lors de ses aveux aux gendarmes le 16 juin dernier, Michel Pialle, tireur sportif possédant plusieurs armes à feu, avait affirmé « avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d'un coup de carabine 22 long rifle équipée d'un silencieux », selon le parquet de La Roche-sur-Yon. Il avait expliqué que le coup était « parti accidentellement » au moment où il prenait la carabine « en photo en vue de sa mise en vente sur internet », avait rapporté la procureure de la République, Emmanuelle Lepissier. Ayant « pris peur », il était « allé déposer le corps de son épouse dans un terrain privé », un petit bois où il avait fini par mener les enquêteurs à la toute fin de sa garde à vue. » - Le Progrès.

Qui abandonnerait son épouse dans un bois, sans l’enterrer, juste posée à même la terre, abandonnée ? L’attitude attendue ne serait pas d’appeler les pompiers ? Le SAMU ?

Lien vidéo :

Mort de Karine, les aveux du mari - YouTube

Le 23/07/2023

Un certain nombre de personnes m’ont souvent reproché d’être peu investi émotionnellement, d’être trop froid, de ne pas pouvoir « être lu », d’être trop distant. Alors au-delà du fait qu’il est difficile pour ces personnes d’échanger avec des arguments et de manière contradictoire, au-delà de ma particularité de « haut potentiel » teinté d’un trait autistique (C'est quoi un zèbre ? - Suivez le Zèbre (suivezlezebre.com), je me suis posé cette question :

Que signifie prendre de la distance par rapport aux évènements, à une situation ? Que ce soit dans un contexte familial ou professionnel en tant que psy par exemple.

Prendre de la distance c’est analyser froidement la situation, l’enchaînement des faits, des réactions, en mettant de côté les émotions. C’est imaginer toutes les options possibles sans se mettre de barrières. Barrières relatives à notre vécu, notre expérience qui nous a confrontés aux mêmes situations. C’est appliquer de la distanciation entre soi et la réalité afin d’aborder les choses avec objectivité, dénué d’affect, c’est considéré avec détachement pour apprécier de façon impartiale.

Sauf que nous n’avons vécu que NOS situations en relation avec NOTRE environnement direct, notre foyer, nos parents, nos amis… ce sont donc nos références, pas celles des autres. Notre expérience ne signifie rien chez l’autre qui a ses propres valeurs, qui a fait ses propres expériences. Ses réactions peuvent donc être totalement différentes des nôtres dans un même contexte, elles peuvent même être contradictoires avec les nôtres.

C’est ça qu’il faut garder à l’esprit, être ouvert et se dire que tout est possible, que la nature humaine peut être très créative en matière de fonctionnement et de réactions aux situations rencontrées.

Cette compétence de distanciation peut être consciente ou inconsciente mais elle est plus prégnante chez certains. C’est de l’empathie cognitive (Economie du sadisme ordinaire (ds2c.fr)), de la tempérance (Vers la tempérance... (ds2c.fr)), une lecture purement analytique et comportementaliste, dénué de jugement de valeur. C’est avoir la capacité de relativiser et de replacer toute chose dans son contexte. Mais c’est aussi vouloir se protéger de l’afflux d’informations, des émotions parce qu’on les perçoit plus finement que les autres. C’est rester dans un équilibre émotionnel qui donne la possibilité d’analyser la situation de façon plus distanciée et de pouvoir décider de façon plus efficiente.

Après tout ça, je suis un pur produit de John Broadus Watson, un neo behavioriste freudien !